OS INDÍGENAS E SUAS IMAGENS NO MUSEU PAULISTA

Os povos originários do Brasil foram tema da construção de um imenso conjunto de imagens, figuras que circularam e circulam em esculturas, pinturas, gravuras, fotografias, livros, jornais, internet e exposições. A variedade dessas imagens é garantida por distintas temporalidades e diferentes tipos de registros, bem como pela própria pluralidade das culturas envolvidas numa complexa teia de representações. Uma parte considerável delas é preservada nos museus, dentro e fora do país. As coleções de objetos produzidos no seio das próprias sociedades originárias, as imagens feitas por artistas, fotógrafos e etnógrafos, resultantes do encontro invariavelmente desigual entre culturas, a imagem dos indígenas estampadas em rótulos de produtos e selos, colaboram com uma cultura visual dinâmica. O Museu Paulista convida seu público a olhar, observar e refletir sobre as presenças e as ausências nesse labirinto de imagens.

estranhamento do novo

As imagens de indígenas marcam presença na cultura artística, literária, cartográfica e científica desde os primeiros tempos das invasões europeias. Com efeito, os registros visuais de corpos e paisagens nas periferias próximas e distantes da Europa recorrentemente causavam curiosidade, estranhamento e admiração, já durante a Idade Média. Erroneamente entendidas como pronto reconhecimento de valor estético universal, afirmações como as do artista alemão Albrecht Dürer (1471-1528), para quem os objetos enviados do México por Hernán Cortés para o Imperador Carlos V, em 1519-20, eram “maravilhas artificiais” da nova terra do ouro, estimadas em cem mil florins, impossíveis de serem descritas em palavras, indicam falta de referências, incompreensão tecnológica e uma noção fútil de valor econômico. A necessidade de registrar, classificar e comunicar o novo, motivou a adaptação de protocolos tradicionais de representação às formas, paisagens, elementos materiais da cultura e corpos das diversas regiões do globo. Respondendo a demandas e tendências variadas, ao longo de cinco séculos, a iconosfera indígena a que temos acesso, hoje, é fruto dessa história.

UMA CULTURA VISUAL DINÂMICA: DA VISUALIDADE MONSTRUOSA AO REGISTRO DE TIPOS HUMANOS

Entre seus itens iconográficos, o Museu Paulista preserva algumas figuras que despertam a curiosidade. Duas delas mostram, respectivamente, um homem sem cabeça e um felino híbrido de rabo rajado e rosto humano. As reproduções são do século 20, mas as imagens remontam a tempos muito anteriores. Homens sem cabeça aparecem em vários tipos de documentos. Conhecidos como Blêmios, teriam origem no povo nômade de mesmo nome, que habitava as regiões do nordeste da África e partes do Oriente Médio. Após as invasões europeias, no século 16, podem ser encontrados em mapas como a Nova Carta da Guiana (1598). O autor da carta, Jodocus Hondius, o recuperou do repertório monstruoso antigo e medieval, que vinha recheando o imaginário, a cultura impressa e as produções cartográficas há algum tempo. Em 1513, o homem sem cabeça apareceu no mapa de Piri Reis, cartógrafo otomoano, e em 1556, na Cosmografia Universal de Guillaume Le Testu, ele aparece na Ásia.

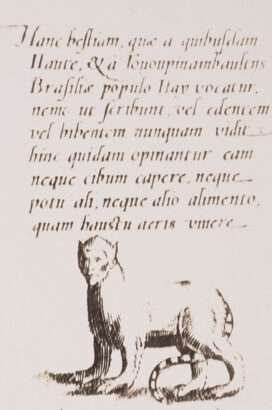

O grande felino com rosto humano também é uma variação de outras figuras frequentes no bestiário antigo e medieval. Conhecido como manticora, aparece, por exemplo, na Historiae Animalium do naturalista suíço Conrad Gessner (1516-1565), publicado entre 1551 e 1558, cujas imagens depois passaram para a coleção de desenhos do médico Felix Platter (1536-1614), também suíço, após a morte de Gessner. No princípio da era moderna e das invasões europeias, o homem guerreiro sem cabeça e o felino humanoide são exemplos da demarcação das diferenças entre mundo conhecido (europeu) e natureza incógnita (Oriente, África, Américas).

O preenchimento das lacunas do desconhecido era feito a partir da tradição, do repertório visual e das referências literárias de então. Assim, seria aceitável que as Américas possuíssem, também, sua cota de maravilhas e monstruosidades, como no detalhe da Nova Carta da Guiana (1598), com ilustração do homem sem cabeça em território do que viria a ser o Brasil.

Já na Cosmografia Universal (1556), de Guillaume Le Testu, o homem sem cabeça encontra-se num mapa do sul da Ásia. Seja na Índia, na África, em ilhas remotas, nas Guianas ou no Brasil, a natureza e os povos nativos foram marcadamente diferenciados dos europeus, a ponto do homem sem cabeça e do manticora do Museu Paulista serem nomeados, já no século 20, como “monstros brasileiros”, a despeito de sua imagem ter migrado ao longo dos séculos entre distintos pontos do globo terrestre.

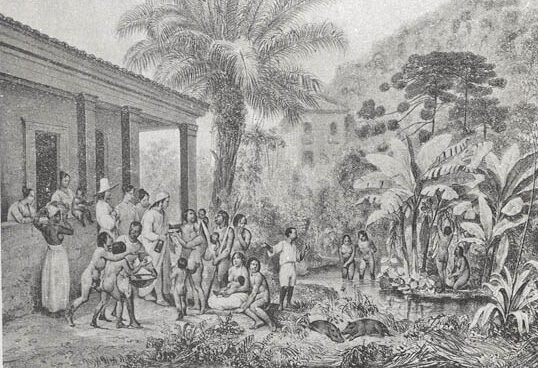

Nos séculos 18 e 19, o acúmulo de experiências com as geografias do Brasil e o processo de colonização, exploração e conflitos com povos indígenas aliaram-se às grandes modificações das teorias e práticas científicas para consolidar novos protocolos de observação e classificação das gentes, plantas, animas e paisagens tropicais. A História Natural já não valoriza o maravilhoso, o único, o monstruoso, ou a curiosidade em si mesma, mas sim a busca de um grande inventário do mundo e a ordem da natureza, que deveria ser conhecida, compreendida e explicada. As imagens dos povos originários produzidas pelos naturalistas que passaram pelo Brasil, naqueles séculos compõem um outro tipo de registro, sem dúvida eurocentrado, de tipos humanos.

Os indígenas, nesse caso, poderiam aparecer isolados, como representantes de um grupo específico, ou em cenas que passaram a prezar pela fidelidade da representação visual da natureza. A atenção minuciosa às formas das folhagens e da fauna local foi defendida pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt, influenciando muitos artistas e cientistas que passaram pelo Brasil, como Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e Thomas Ender (1793-1875). As imagens feitas de acordo com essa visualidade tropical alimentaram tanto a cultura artística quanto a científica, dinamizam as narrativas de viagem e a cultura impressa oitocentista. É o que podemos verificar nas reproduções de desenhos de Rugendas e do Visconde de Taunay (1843-1899), preservadas na coleção do Museu Paulista.

Os povos originários na arte sobre a “origem” do Brasil

Na passagem do século 19 para o 20, a arte brasileira voltava-se para os indígenas numa empreitada visual e historiográfica. Artistas dedicados à pintura histórica e acadêmica selecionaram acontecimentos-chave para produzir obras que, com o tempo, passaram a gozar de prestígio e, por inúmeras reproduções em materiais educativos, estabeleceram uma função didática com seus públicos. Oscar Pereira da Silva (1867-1939) e Benedito Calixto (1853-1927) destacam-se como pintores que narraram visualmente os contatos entre os povos originários e os colonizadores portugueses

A cena em Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500 (1900), de Pereira da Silva, apresenta um grupo de indígenas à esquerda, reagindo de maneira desordenada que contrasta com a uniformidade do movimento dos remos da embarcação à direita. Note-se, também, que a reação indígena passa de hostil a submissa, à medida que se aproximam do estandarte católico e de Cabral, no centro da cena em segundo plano.

Já em A fundação da cidade de São Paulo (1909), de Pereira da Silva, indígenas e portugueses estão integrados em torno de duas cruzes durante a realização da primeira missa, em 25 de janeiro de 1554. Os padres José de Anchieta, Manuel Paiva e Manuel da Nóbrega conduzem a cerimônia e, a despeito de certa curiosidade desconfiada dos indígenas no canto direito da tela, tudo parece correr harmoniosamente no círculo que conduz o olhar até o centro da tela. Há até indígenas subindo a ladeira à esquerda da cena, como se atraídos pela fé católica, prestes a encontrar a salvação de suas almas.

Em A fundação de São Vicente (1900), Calixto também valoriza a ideia de harmonia entre indígenas e colonizadores. Essas escolhas eram feitas em um momento de intensos conflitos entre paulistas e grupos originários, no final do século 19 e começo do século 20. A expansão das linhas férreas em São Paulo e o avanço da produção agrícola, estimuladas pela elite local de então, gerava vários conflitos com os povos indígenas que ainda resistiam e lutavam por suas terras. Os embates, documentados pela imprensa da época, estão completamente ausentes das pinturas sobre as origens do país e de suas cidades, consolidando uma ideia equivocada de que a colonização do Brasil fora uma empresa civilizadora, pacífica e harmoniosa.

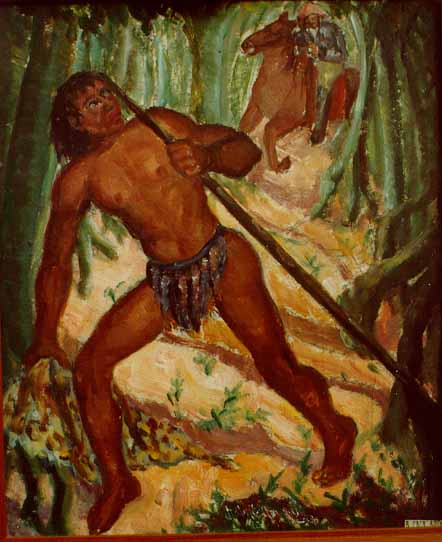

A figura icônica do bandeirante, por exemplo, também compõe o repertório visual que se articula com as imagens dos indígenas. Violento, genocida e explorador, o bandeirante patrimonializado é um herói desbravador cujos esforços estão na origem de um Brasil que passa a conhecer seu próprio território e riquezas. As imagens dos bandeirantes, no entanto, não parecem testemunhos de conflitos, guerras, doenças e mortes, mas prezam pela altivez e sacrifício dos brancos, pelo contraste cultural dos indígenas, pela submissão dos nativos e pela suposta harmonia no convívio.

Algumas exceções podem ser feitas a esse padrão, como no caso das pinturas Combate de bandeirantes de Mogi das Cruzes com Guaicurus, de Oscar Pereira da Silva, Caça do Índio (1939) e A Caça ao índio – Bandeirante à cavalo (1929), de Nair Opromolla de Araújo (1914-1982). Nelas, registram-se conflitos armados, tentativas de fuga e investidas de indígenas contra bandeirantes. Um olhar abrangente na produção desses artistas, no entanto, confirma a tendência à estetização pacificadora dos encontros e embates.

O valor da colonização

A história colonial brasileira é um patrimônio cultural do país. Conteúdo incontornável na formação educativa do povo, seus grandes personagens não estão presentes somente em livros didáticos ou pinturas históricas monumentais. Alguns itens da nossa cultura material, mais corriqueiros e correntes, são bastante ricos em imagens de nosso passado. É o caso das medalhas e das moedas.

Usualmente feitas para comemorar uma efeméride, as medalhas revisitam o repertório da cultura visual para reagrupar e adaptar imagens icônicas em objetos metálicos tridimensionais. As moedas fazem o mesmo, e ainda participam da circulação capitalista de produtos, por seu valor de troca. Até os selos postais, que são também convertidos em valor monetário, aparecem como suportes privilegiados de imagens indígenas vinculados à colonização. A articulação da imagem do indígena, sistematicamente expropriado de suas terras, com as moedas que circulam no sistema de trocas capitalistas, não é uma coincidência barata. Com efeito, o indígena é transformado em troféu, miniatura, sugestão de memória de um elemento extinto.

As placas comemorativas também trazem personagens e situações consagradas nas narrativas e nas artes visuais. Uma delas condensa bem a ideia, hoje descartada, de que a história nacional teve início com a chegada dos colonizadores. Um grupo originário ocupa os dois lados da cena, circundados pela natureza tropical, enquanto no centro abre-se o espaço para a chegada da cultura e da civilização, representadas pelos portugueses e sua embarcação. A placa é de abril de 1949, produzida no âmbito do IV Congresso de História Nacional do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro, e indica o tradicional viés historiográfico de então.

O repertório visual da história colonial e indígena migra entre espaços, tempos e objetos. É bem conhecida a cena em que o padre José de Anchieta escreve poemas à Virgem Maria na areia da praia, na presença de indígenas, e tendo ao fundo a bela paisagem litorânea brasileira. O pintor Benedito Calixto escolheu esse motivo para um de seus quadros, que depois foi reproduzido e adaptado para variados objetos. Por exemplo, a medalha comemorativa dos trezentos anos de fundação da cidade de Ubatuba traz, numa face, o brasão e escudo da cidade, em que se vê uma canoa indígena com cinco remadores, chefes da Confederação dos Tamoios. Na outra face, o padre Anchieta registra seus escritos na areia com seu cajado, observado pelos indígenas. Esta medalha é um amálgama e uma metáfora de um certo tipo de valor da colonização: de um lado, faz-se referência aos guerreiros que resistiram aos portugueses, e, do outro, valoriza-se a harmonia por meio da religião. Os conflitos, as invasões e as mortes estão completamente ausentes.

A fotografia e os povos originários do brasil

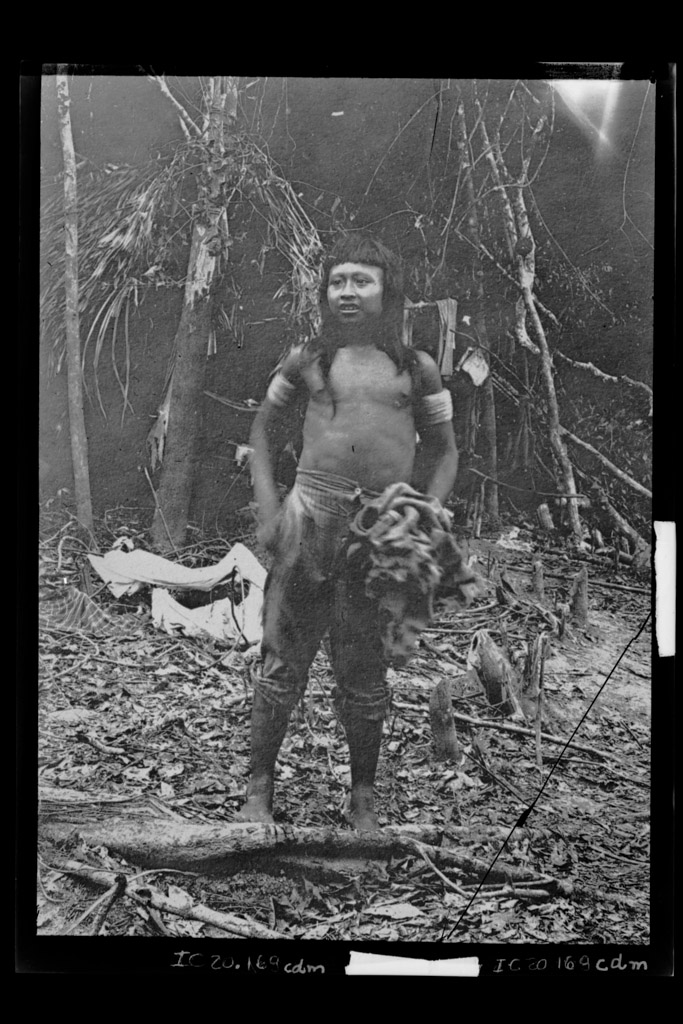

Durante os séculos 19 e 20, inúmeras fotografias dos povos indígenas foram produzidas por fotógrafos estrangeiros e brasileiros. Além dos profissionais da imagem técnica, pesquisadores e funcionários de instituições públicas também criaram importantes conjuntos de fotografias. Interesses estatais e privados, científicos e artísticos, documentais e comerciais, alimentaram arquivos e coleções, publicações e exposições, ao longo do tempo.

Durante as primeiras décadas do regime republicano, instituído em 1889, destacou-se a necessidade do conhecimento mais detalhado do território brasileiro. Portanto, o encontro com grupos indígenas era inevitável. Como a fotografia era um meio privilegiado de documentação e comunicação das ações ditas “civilizatórias”, boa parte das imagens dos povos originários foram feitas no âmbito das expedições para demarcação de fronteiras, mapeamento de topografias e construção de linhas telegráficas e férreas que ocorreram naquele período, como as viagens da Comissão Rondon (1900-1930) e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré (1907-1912), na região de Porto Velho (RO).

No caso da estrada de ferro Madeira-Mamoré, as poucas fotografias sobreviventes em que se veem indígenas indicam convivência pacífica entre trabalhadores estrangeiros e integrantes do povo Karipuna. Os indígenas dos enquadramentos do fotógrafo estadunidense Dana Merrill aparentam concordar em serem fotografados. Quando dividem a cena com trabalhadores da ferrovia, evidencia-se a vontade de memória dos brancos. Para os Karipuna, no entanto, o evento da fotografia possivelmente tinha significados diferentes. Poderia ser, inclusive, desimportante. Veja-se a criança indígena que, no momento da produção da fotografia, está mais interessada no trabalhador estadunidense, deixando de olhar para a câmera.

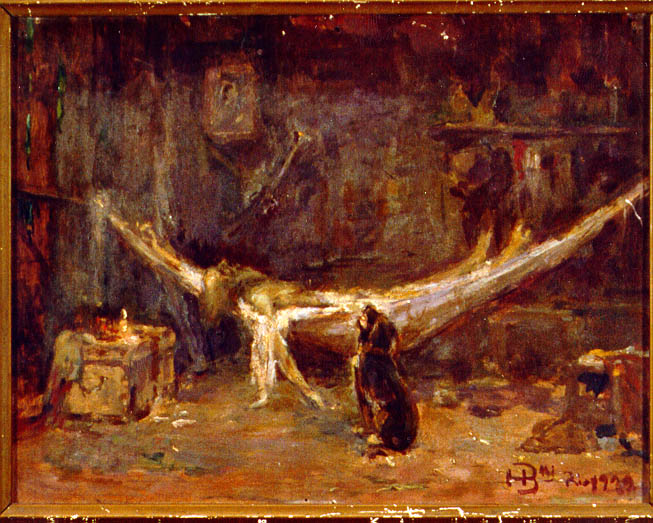

A cultura impressa das revistas ilustradas e dos cartões postais acolheu muito bem o universo fotográfico sobre os povos originários. Um dos traços marcantes da fotografia é a sua aptidão para a circulação, quando aliada aos suportes portáteis e aos processos de impressão, que ficaram cada vez mais ágeis no século 20. Essa característica da imagem técnica permite que se estabeleça, entre a fotografia e outros meios criativos, uma relação de mediação visual do mundo. Assim, quando o pintor Adrien van Emelen (1868-1943) criou retratos em óleo sobre tela de vários tipos populares brasileiros, inspirou-se em registros que já haviam sido produzidos por outros artistas e fotógrafos, e publicados nas revistas ilustradas. No caso de dois retratos de mulheres Karajá fumando, van Emelen usou fotografias da década de 1930, feitas pelo austríaco Mario Baldi (1896-1957). Provavelmente, o veículo mediador entre os dois foi a revista A Noite Illustrada, onde Baldi havia publicado uma reportagem sobre os Karajá. Note-se que, na segunda pintura, van Emelen segue a figura espelhada da revista, enquanto na fotografia temos a tomada original.

Os indígenas e a cultura material do capitalismo

No Brasil, a ideologia da democracia racial, mistificadora de uma longa história conflituosa, nutre-se da circulação das imagens dos indígenas nos mais variados objetos. O tradicional “Dia do Índio”, hoje corretamente renomeado como “Dia dos Povos Indígenas”, testemunha centenas ou milhares de pessoas, normalmente crianças, travestidas e fantasiadas com penachos, cocares, chocalhos e pinturas de rosto. A cultura material originária, tão própria dos contextos de criação e recriação indígenas, são fetichizados tanto na cultura escolar como na cultura do consumo, de forma estereotipada, descontextualizada e desinformada.

Essas contradições estão presentes no brinquedo que integra a coleção tridimensional do Museu Paulista. Trata-se de um pequeno tambor da Metalma, indústria de brinquedos da Metalúrgica Matarazzo S.A. Ele apresenta figurinhas indígenas aparentemente norte-americanas, em poses, feições e gestos patéticos e jocosos. Sugestivamente, a embalagem do brinquedo traz várias cabeças de crianças – todas brancas – com expressões faciais de satisfação, curiosidade, sarcasmo e estranhamento. É possível que a embalagem tenha servido para outros tipos de brinquedos. É notável, no entanto, que os olhares das crianças brancas se dirijam para baixo e pareçam estar reagindo às exóticas e incompreensíveis cenas indígenas do tambor a ser comprado no mercado capitalista.

protagonistas da própria imagem

Se é fato que, ao longo dos séculos desde as invasões europeias, os indígenas foram tematizados visualmente por artistas, cientistas e viajantes brancos, é preciso valorizar o protagonismo que os povos originários alcançaram na produção de sua própria visualidade contemporânea. Conscientes, engajados, sensíveis e desafiadores, seus olhares compõem a atual iconosfera que continua a dinamizar nossa cultura visual. É preciso olhar detidamente as imagens que produzem – e deixar-se olhar por suas câmeras – na direção de um convívio de respeito, de garantia de direitos e de reconhecimento da sua autonomia.

observação sobre a terminologia:

Atualmente, termos como “tribo”, “índio” e “índia” não são mais usados para tratar das culturas indígenas. Nesta curadoria, eles foram utilizados quando ainda constavam da documentação original das peças, em seus títulos e descrições de época. O Museu Paulista procede com a revisão gradual da terminologia descritiva das coleções. O presente texto será atualizado na medida do avanço desse trabalho.

Para saber mais

KURY, L; SÁ, M. Rondon: inventários do Brasil. 1900-1930. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio, 2017.

LOPES, M.B. Mario Baldi, o photoreporter do Brasil. Uma história sobre fotografias, narrativas e mediação cultural. São Paulo: Letra e Voz, 2021.

MONTEIRO, M; POLIDORI, E. “Encontros quinhentistas na pintura de história: aliança ou conflito”.aliança ou conflito?. In: MARINS, P. C G. (org.). Passados imaginados. São Paulo: Museu Paulista da USP / Edusp, 2022, p. 54-69.

MOURA, C.E.M. Estou Aqui. Sempre Estive. Sempre Estarei. Indígenas do Brasil. Suas Imagens (1505-1955). São Paulo: Edusp, 2012.

WEN, L. Índígenas na fotografia brasileira. (Plataforma do projeto Iconografia fotográfica dos povos indígenas do Brasil, contemplado pelo XII Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia). https://indigenasnafotografiabrasileira.org/

curadoria por:

marcos de brum lopes

Doutor em História Social, historiador do Museu Casa de Benjamin Constant (Ibram/MinC). Pesquisador Associado do Laboratório de História Oral e Imagem da UFF. Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Autor de Mario Baldi, o photoreporter do Brasil. Uma história sobre fotografias, narrativas e mediação cultural (Letra e Voz, 2021).